Als wir Kölner sesshaft wurden

Vor sechseinhalbtausend Jahren siedelten Bandkeramiker im Kölner Westen

Text: Kurt Schlechtriemen

Fotos: Ute Prang | Rheinisches Bildarchiv | Mamuz

Beitrag aus BlickPunkt 26

Wir müssen, wenn wir nach den frühesten Wurzeln unseres kulturellen Erbes fragen, den Blick sehr weit zurück in die Vergangenheit richten. Vor fast 7000 Jahren nämlich, dem fünften Jahrtausend v. Chr., hatten sich schon Menschen in unserem Raum niedergelassen. Gemeint sind die „Bandkeramiker“, die so bezeichnet werden, weil sie Tongefäße mit charakteristischen Verzierungen fertigten. Sie waren in jungsteinzeitlicher Epoche, die Fachleute sprechen vom Neolithikum, im Vorderen Orient aufgebrochen und, über die Türkei und den Balkan kommend, vorgedrungen in unsere heimatlichen Gefilde. Dabei ist bemerkenswert, dass es sogar fünf solch wirklich erwähnenswerter Ansiedlungen in unserem heutigen westlichen Kölner Stadtgebiet gegeben hat, wovon sich zudem zwei direkt auf Müngersdorfer Gebiet befanden.

Erste Grabungen

Alle fünf jungsteinzeitlichen Dörfer waren wie auf einer Perlenschnur entlang des Militärrings aufgereiht: davon eins in Bocklemünd, wo jetzt das „Nattermann“-Hochhaus ist, zwei in Lindenthal am

Decksteiner Weiher und östlich des Stüttgenhofs sowie hier bei uns das eine an der Ecke Aachener Straße/Alter Militärring und das andere entlang der Belvederestraße zwischen Gut Vogelsang und

Freiluga. Die Vorstellung, dass es im heutigen Müngersdorf, an diesem auch erdgeschichtlich so interessanten Ort schon vor so unvorstellbar langer Zeit Menschen gab, die wie wir am Uferrand des

eiszeitlichen Rheins, der Niederterrasse, wie auch zehn Meter höher auf der Mittelterrasse lebten, hat uns bewogen, uns dem Thema zuzuwenden.

Bleiben wir zunächst in Müngersdorf. Geradezu aufregend ist, dass Fachleute 1937 ab der Aachener Straße in Richtung unseres Friedhofs die Existenz einer bandkeramischen Ansiedlung nachweisen konnten.

Leider hatte schon eine Kiesgrube in dem Umfeld bestanden, sodass nur noch ein Erdstreifen von etwa neunzig Metern Länge und zehn bis 30 Metern Breite für eine „Notgrabung“ übrig geblieben war.

Immerhin hat man auf dem kleinen Areal noch 58 Pfos-tenlöcher gefunden, in denen einstmals zwanzig bis dreißig Zentimeter dicke Baumstämme als tragende Hausteile standen und anhand derer sich drei

viereckige Bauten erkennen ließen. Ferner war das vorgeschichtliche Dorf mit einer Befestigung umgeben, die „man sich“, so der Autor Peter Fuchs in „Chronik zur Geschichte der Stadt Köln“, „im

Ursprung als Sohlgraben mit Palisaden vorstellt“. Angesichts dieser Erkenntnisse wollen wir den verloren gegangenen Schätzen nicht weiter nachtrauern.

Entlang der Belvederestraße, dem zweiten Fundort, wurde in den Jahren von 1928 bis 1935 lediglich an der Erdoberfläche gesucht, und dennoch konnten verschiedene Kulturen, unter anderem deutlich die

von Bandkeramikern nachgewiesen werden. Ihnen ließen sich zum Beispiel verziertes Steingut zuordnen sowie typisches Werkzeug, das zum Hausbau wie zur Feld- und Waldarbeit gebraucht wurde.

Siedlung am Stüttgenhof

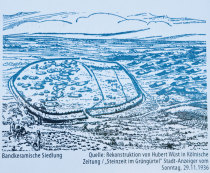

Aus gutem Grund wenden wir uns zunächst ausführlich einer anderen Fundstelle zu, um später noch auf Müngersdorf zurückzukommen. Die oben schon erwähnte, auf Lindenthaler Gebiet 600 Meter östlich des

Stüttgenhofs gefundene bandkeramische Siedlung, keine zwei Kilometer von unserem Dorfplatz entfernt zwischen Dürener Straße und der Straßenbahn nach Frechen, war freilich wesentlich größer als die am

Alten Militärring und ist vor allem auch sehr genau erforscht worden. Deshalb sind wir so frei, ein wenig über die Türme von Sankt Vitalis hinauszuschauen, liegt doch die schöne grasbewachsene

Lichtung, auf die wir blicken, direkt auf unserem Weg, wenn wir am Adenauerweiher vorbei zum Haus am See spazieren. Wir erfreuen uns daran, wenn in dem kleinen Tal mit dem leichten Anstieg nach Süden

hin die Schafe weiden. Die nahe dem Stüttgenhof gewonnenen Einblicke in neolithische Siedlungsweise auf unserem Gebiet sind außergewöhnlich vielfältig und aufschlussreich; sie sind, so meinen wir,

glücklichen Umständen zu verdanken und beispielhaft auch für das Verstehen der Funde in unserem Stadtteil.

Bekannt ist, dass in den 1920er-Jahren der preußische Festungsring um Köln geschleift und der Äußere Grüngürtel angelegt wurde. So sollte zunächst der damals dort noch fließende Frechener Bach, der

heute am Stüttgenhof ins Erdreich sickert, verlegt werden, um auf dem nach Nord und Süd leicht ansteigenden Gelände einen botanischen Garten anzulegen; heute befinden sich nahe der Dürener Straße

noch Reste eines Aboretums. Bei ersten Arbeiten stieß man auf Tonscherben und auffällige Verfärbungen des Erdreichs, Hinweise dafür, dass hier in vorgeschichtlicher Zeit gesiedelt worden war.

Das wiederum führte dazu, dass die eigentlichen Arbeiten eingestellt und archäologische Grabungen begonnen wurden, die Fritz Fremersdorf, der damals zuständige Museumsdirektor, so erklärt: „Das

Lindenthaler Unternehmen, das als eine Rettungsgrabung in gefährdetem Gelände begonnen wurde, konnte durch die Unterstützung und das große Verständnis, das ihm von allen Seiten entgegengebracht

wurde, bewußt über den Umfang einer Rettungsgrabung zum guten Ende geführt werden.“ Zu den Förderern zählte einmal mehr auch Oberbürgermeister Adenauer, der als Erster Geld aus einem Dispositionsfond

bereitstellte.

Zu Leitern der bedeutenden wissenschaftlichen Unternehmung wurden die Archäologen Werner Buttler und Waldemar Haberey bestellt. Sie sahen sich großen Herausforderungen gegenüber, umfasste das zu

untersuchende Gebiet doch eine Größe von etwa 40 000 Quadratmetern. Hinzu kam die Schwierigkeit, dass ihnen zwischen zwanzig und hundert Männer, sogenannte Wohlfahrtserwerbslose, zugeteilt waren, die

mit derart kniffligen Arbeiten nicht vertraut waren. Es war die Zeit der Weltwirtschaftskrise mit vielen Menschen ohne Arbeit, weshalb die Projektleiter auch keine Maschinen einsetzen durften.

Die Grabungen von der Dürener Straße in südlicher Richtung etwas über den Bereich der Bahnlinie hinaus begannen 1929 und endeten 1934, dauerten also mindestens fünf Jahre. Es wurde zum größten

Forschungsunternehmen dieser Art vielleicht in ganz Europa. Die Zeitungen waren voll davon, und es kamen interessierte Wissenschaftler aus vielen Ländern. Buttler und Haberey dokumentierten ihre

Arbeit ausführlich in dem gewichtigen Buch „Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal“ einschließlich vieler Fotos sowie großformatiger, detailgenauer Grafiken.

„Musterhäuser“

Die Vorgehensweise war so: Man teilte das zu untersuchende Gebiet in Flächen von sechs Metern Breite und hundert Metern Länge ein, wobei die ausgehobene Erde auf den dazwischen befindlichen, noch

nicht bearbeiteten Streifen gelagert wurde. Die Grabungen erfolgten mit Hacke und Schaufel, im Sommer bei Hitze und im Winter bei Eiseskälte, indem man die oberen Schichten, das heißt heutigen Humus,

römische und spätsteinzeitliche Ablagerungen aushob bis auf die „neolithische Kulturschicht“, wie die Fachleute sagen. Auf dem erreichten Niveau wurde die Erde sorgfältig gesäubert und geebnet,

sodass sich auf dem hellen Hintergrund zum Beispiel Vertiefungen, Abfallgruben und die Abdrücke tragender Pfosten der jungsteinzeitlichen Häuser dunkel abhoben. All dies wurde exakt vermessen,

gezeichnet und fotografiert. Exakt nach den in Lindenthal gewonnenen Erkenntnissen hatte man übrigens im Freilichtmuseum von Asparn in Niederrösterreich ein ganzes Haus gebaut.

Es fällt den Fachleuten bis heute jedoch schwer zu sagen, wie viele Häuser es hier im „Frechener Tal“, um diese Wortschöpfung zu benutzen, gegeben hat. Die Interpretation der Aufzeichnungen

erbrachte, dass der Ort des Öfteren und in verschiedenen Zeiten bewohnt gewesen ist, sodass mehrere Grundrisse einander überlagern und ineinander übergehen. Der Grund dafür ist vielleicht, dass

ursprüngliche Siedler vor Neuankömmlingen, die selbst wieder Häuser bauten, zurückgewichen sind. So erklärt sich auch, weshalb die sorgfältig gezeichneten Grundrisse Buttlers und Habereys in ihren

Details den Laien zu verwirren vermögen.

Die beiden Forscher gingen zu ihrer Zeit von acht bis zehn Mitgliedern in einer Familie aus, und sie kommen anhand ihrer Analysen auf anfangs 50 bis 80 Menschen und für die spätere Periode auf bis zu

350. 1975 hat der Kölner Archäologe und Autor Walter Meier-Arendt, auch auf Grund neuerer Erkenntnisse, errechnet, dass das Dorf insgesamt wohl 100 Häuser hatte und dass es zwischen sieben- bis

elfmal erbaut und wieder verlassen wurde, ein Vorgang, der sich über ein halbes Jahrtausend hin ereignet haben kann. Zu ebenfalls ziemlich abweichenden Ergebnissen kam 1986 Günther Bernhardt. Seiner

Einschätzung nach gab es am Stüttgenhof nur zwei bis höchstens fünf Häuser gleichzeitig – ein Grund, statt vom Dorf vom Weiler zu sprechen?

Bauweise

In späterer Zeit auch wurde die Siedlung, wohl zur Verteidigung, mit zwei Graben- beziehungsweise Palisadenringen umgeben, einem großen im Süden, der etwas über die Bahngleise hinausging, und einem

kleinen im Norden bis kurz vor der Dürener Straße. Das Dorf war also zweigeteilt, denn dazwischen schlängelte sich, was heute allerdins in Frage gestellt wird, der Frechener Bach durch die Talmulde,

wo es auch einen Teich gegeben haben soll. Zweifler gehen nunmehr davon aus, dass dort lediglich ein Brunnen war. Man muss sich den Ort zudem als umgeben mit Feldern und Wiesen, auf denen Menschen

arbeiteten und Vieh weidete, vorstellen.

Die Lindenthaler Häuser waren bis zu beachtlichen 35 Metern lang und sieben Metern breit. Aufgrund ihrer Größe dienten sie wohl nicht nur zu Wohnzwecken, sondern auch als Scheunen. Ferner standen

sie, vielleicht wegen der vorherrschenden Winde, nach Nordwesten ausgerichtet. Ihr Inneres war räumlich unterteilt, wie die Anordnung der Pfostenlöcher im Boden erkennen lässt, wobei die mittleren

der Rundhölzer besonders dick waren, wohl weil sie den First zu tragen hatten. Bei Bauten aus neolithischer Zeit allgemein kennt man auch die „Grubenwohnungen“, von denen es heißt, dass der

Fußboden „mehr oder weniger in den gewachsenen Boden eingetieft ist“. Die mit Stroh und Laub ausgelegten Erd-Mulden in Lindenthal wiesen ganz unregelmäßige Formen auf: rundliche, ovale,

nierenförmige. Sie dienten wohl als Schlaf- und Ruheplätze.

Die Außenwände der Häuser stellt man sich am besten als eine Art Fachwerk vor, ausgefüllt mit Holzgeflecht und Lehmbewurf. Dies lässt sich schließen, da man in Fundamentgräben zu Ton gebrannten Lehm

mit Spuren von Zweigen gefunden hat. Die Hausdächer waren wohl mit Stroh oder Rinde gedeckt. Außerhalb des Dorfes haben sich zudem etliche große Erntescheunen befunden, auf deren höhergelegenen

Plattformen vermutlich Getreide gedroschen und gelagert wurde.

Der „Schuhleistenkeil“ aus Feuerstein diente als Universalwerkzeug zum Beispiel zum Bäumefällen und Graben von Pfostenlöchern.

Der „Schuhleistenkeil“ aus Feuerstein diente als Universalwerkzeug zum Beispiel zum Bäumefällen und Graben von Pfostenlöchern.

Linienbandkeramik

Zu den wichtigsten Funden, die gemacht wurden, zählen natürlich die keramischen Erzeugnisse, handelt es sich doch um eine wegweisende Erfindung und hat doch auch der geschichtliche Zeitabschnitt, von

dem die Rede ist, von ihnen mit ihrer typischen Verzierung seinen Namen. Über die vielen in Lindenthal gefundenen Tonscherben, die Restauratoren wieder zusammenfügten und als herrliche Sammlung eine

große Vitrine im Römisch-Germanischen Museum Köln zieren, gibt Meier-Arendt detailliert Auskunft. Er erwähnt „dreiviertelkugelige“ und „halbkugelige Schalen“ sowie „birnenförmige Gefäße“, solche mit

„Knubben“, das sind Verdickungen, und meist flachen Böden. Hergestellt sind sie mit der Hand, da es die Töpferscheibe noch nicht gab.

„Die Verzierung“, so der Autor, „besteht, wie der Name der ganzen Kultur schon sagt, aus Bandornamenten. Häufig sind Zickzackbänder, die in der Frühzeit der Kultur recht einfach aus zwei Ritzlinien

gebildet sind.“ Eben wegen dieser aus Linien bestehenden Verzierungen sprechen die Archäologen genauer auch von Linienbandkeramik. Die typischen Einritzungen finden sich als Spiral- und Winkelbänder

einzeln oder auch parallel zueinander angeordnet. Eines der im Grüngürtel gefundenen Prachtexemplare aus der Spätzeit der Siedlung etwa ist dekoriert mit aufrecht stehenden Rauten, wovon mehrere

ineinander verschachtelt sind. Nicht nur am Museum für Angewandte Kunst hätte man seine helle Freude an solch ausgeprägtem Gestaltungswillen. Natürlich ist nicht alle hier gefundene Keramik üppig

verziert, die meisten der Töpfe, Schalen, Näpfe und Kümpfe sind vielmehr grob gefertigt. Sie dienten wohl der Vorratshaltung und fürs Vieh, während das „feine Service“ im Haushalt benutzt wurde.

Besonders auch diese ästhetische Unterscheidung zeugt von einer bereits entwickelten Kultur.

Wie schon erwähnt, fertigten unsere Bandkeramiker ihre Gefäße, indem sie einen Klumpen Ton in die gewünschte Form kneteten. Um das Rohmaterial, das sie Gruben neben den Häusern entnahmen, verarbeiten

zu können, wurde es durch Zusetzen von Wasser, Sand, gemahlenen Knochen sowie Getreidehäcksel und zerstoßenen Muscheln für die Verarbeitung zubereitet. Fürs Brennen der Tonware muss es besondere Öfen

gegeben haben, die eine Hitze von 800 bis 1 000 Grad erzeugten. Ihr Vorhandensein ist hier jedoch nicht nachgewiesen.

Sesshaftes Leben

Wovon und wie lebten unsere frühen Vorfahren eigentlich? Die Funde in den Abfallgruben ergeben, dass vor allem Emmer, ein heute wenig bekanntes Getreide, angebaut wurde, aber auch Gerste und Weizen

sowie Flachs, wobei nicht bekannt ist, ob man diesen auch zu Geweben verarbeitet hat oder nur der Leinsamen der Ölgewinnung diente. Nachgewiesen sind ebenso deutliche Spuren von Haustieren wie

Rindern, Schweinen, Schafen, Ziegen sowie die von einem Hund. Ferner ernährten sich die Menschen zu einem geringen Teil noch von der Jagd; Überreste eines Hirschs zeugen davon.

Das sesshafte Leben in Häusern zog freilich einen großen Bedarf an Holz nach sich. So dienten zum Bauen und zum Feuern vor allem Eiche, aber auch Weide, Ulme, Ahorn, Linde, kurz: die meisten der auch

uns bekannten Arten. Da viele Bäume gefällt, zersägt und gespalten werden mussten, fanden sich neben Feuersteinen zur Herstellung von Klingen etliche Felssteinkeile, ihrer Form nach auch

Schuhleistenkeile genannt. Feuerstein mussten unsere frühgeschichtlichen Vorfahren aus der Gegend von Aachen und weiter westlich beziehen, da es ihn hier nicht gibt – ein Indiz für

Handelsbeziehungen? Nicht zuletzt sind in Lindenthal steinerne Rohlinge gefunden worden, die auf Sandstein zu Beilen geschliffen werden konnten. Auch diese Technik ist eine bahnbrechende Erfindung

der steinzeitlichen Menschen.

Für einen Totenkult gibt es nur ganz spärliche Hinweise. Buttler und Haberey berichten von einem menschlichen Skelett, das sie in sitzender Haltung ohne Beigaben gefunden haben. Andere Archäologen

allerdings haben im Raum Aachen sogenannte Hockergräber aus neolithischer Zeit entdeckt, das heißt die Verstorbenen waren ebenfalls sitzend, wohl in der Schlafhaltung beerdigt worden. In Jülich

dagegen hat man auch Grabbeigaben wie Schuhleistenkeile, Pfeil und Bogen sowie Gefäße gefunden – vielleicht Hinweise für die Vorstellung, der Tote lebe im Jenseits weiter, wie er hier gelebt hat.

Vor unserer Haustür

Kurz noch einmal zurück nach Müngersdorf. Lediglich eine Vermutung ist es, dass den Bandkeramikern die verschiedenen beieinander gelegenen Dörfer wechselseitig als Ausweichstätten dienten, wenn Äcker

und Wiesen etwa am Stüttgenhof unfruchtbar geworden waren; Dreifelderwirtschaft war noch nicht bekannt. Darüber hinaus weiß man, dass der Fundort Aachener Straße aus der Spätzeit des Neolithikums

stammt, und obgleich es trotz der Palisaden und Gräben auch hier keine Kampfspuren gibt, müssen sich die Menschen bedroht gefühlt haben. Zu erwähnen bleibt zudem, dass für „unsere“ Siedlung neben den

58 Pfostenlöchern, die die tragenden Teile der drei gefundenen Häuser aufgenommen hatten, 26 Ton- beziehungsweise „Schlaf“-Gruben nachgewiesen sind. Auch waren die Häuser hier kleiner als die in

Lindenthal. Nicht zuletzt fanden sich, was wir nicht unerwähnt lassen wollen, an einer Stelle kreisförmig angeordnete Steine, die, einstmals in die Erde getrieben, wohl als Verkeilung für ein längst

verfaultes tragendes Bauelement gedient haben mochten. Vor unserem geis-tigen Auge nimmt der einstmalige Handwerker Gestalt an, wie er sich dieser Anstrengung hingegeben hat. An Tonerzeugnissen

fanden sich einige mit Verzierung, zum Beispiel Punktlinien, Dreiecken und Doppellinien sowie Knubben, gleichwohl handelt es sich zumeist wie anderswo um Grobkeramik.

Naturgemäß beschränken sich die Artefakte, die entlang der Belvederestraße gesammelt wurden, auf Tonware und Steinwerkzeuge, denn gegraben wurde dort ja nicht. Immerhin, etliche der gefundenen

Scherben haben bandkeramische Muster, und ein „flachgewölbter Schuhleistenkeil aus Glimmerschiefer“ (W. Lung) stammt ebenso aus dieser Zeit wie auch diverse kleine Steingeräte (Pfeilspitzen,

Spitzklingen, das Bruchstück eines Kratzers). Dabei verweist die einschlägige Literatur einerseits auf die Reichhaltigkeit der Funde, andererseits wird eingeräumt, dass manches Stück zum Beispiel aus

römischer Zeit stammen könnte und eindeutige Zuordnungen nicht immer möglich sind.

Grund zu bleiben

Anlass, gerade hier zu siedeln, war den Bandkeramikern vor allem wohl die Fruchtbarkeit unserer Ackerböden. In unseren Gegenden haben wir die reichen Ertrag bringende Löss-Erde, die in der Eiszeit

durch unermesslich starke Fallwinde aus dem Norden hierher geweht worden ist. Übrigens hat sich ja auch das Urstromtal des Rheins während der letzten Kälteperioden und danach gebildet. Denn als die

Gletscher vor mehr als zwölf Jahrtausenden abschmolzen, wälzten sich gewaltige Wassermassen auf dem Weg in Richtung Meer und hatten ein über zehn Kilometer breites Flussbett gegraben, das sich in

Hochwasserzeiten von hier bis nach Brück und Dünnwald ausdehnte. Außer Frage steht, dass auch der Schutz vor Überschwemmungen wie auch das ebene Land auf erhöhtem Plateau Gründe waren für die frühen

Bauern zu bleiben. In dem Zusammenhang ist ferner nachzutragen, dass alle diese Ansiedlungen im Kölner Westen sich auf der Höhe der Mittelterrasse befanden, außer der „unseren“ an der Aachener

Straße. Sie liegt sozusagen im Flussbett des alten Rheinstroms. Eine Erklärung hierfür gibt es bisher nicht.

Noch schwerer wird zu beantworten sein, um noch einen neuen Gedanken einzubringen, wie die Beziehungen zwischen den urzeitlichen Menschen waren, die so hart um ihre äußere Existenz zu kämpfen hatten.

Wie stand es um ihr Innenleben, wie zeigte sich Zuneigung zwischen Männern und Frauen? Könnte der Umgang miteinander durchaus freundschaftlich oder gar zärtlich gewesen sein? Und mit welchen Augen

blickten Eltern auf ihre Kinder? Es sind wahrscheinlich die wichtigsten der unbeantworteten Fragen.

Schließlich ist schwer zu sagen, was höher zu bewerten ist, die Erfindung gebrannten und verzierten Steinguts oder der Umschwung vom Nomadendasein hin zur festen Bleibe. Wahrscheinlich erübrigt sich

die Frage, weil das eine ohne das andere nicht denkbar ist. Fest steht indes, dass der Entschluss, längere Zeit an einem Ort zu verweilen, in Häusern zu leben, Vieh zu züchten und von den Früchten

des Feldes zu leben gleichfalls eine epochemachende Leistung ist, die es gerechtfertigt hätte, der Kultur den Namen zu geben.

Quellen:

• Werner Buttler und Waldemar Haberey:

Die bandkeramische Ansiedlung bei Köln-Lindenthal, Berlin und Leipzig 1936

• Peter Fuchs (Hg.): Chronik zur Geschichte der Stadt Köln, Bd. 1, Köln 1990

• Walter Meier-Arendt: Die Steinzeit in Köln, Köln 1975

• Information und fachliche Beratung: Elisabeth M. Spiegel, Archäologin am Römisch-Germanischen Museum Köln

Mitglied werden

Dabei sein:

Werden Sie Mitglied im Müngersdorfer Bürgerverein. Wir freuen uns über jeden Förderer und jeden Aktiven.

Archiv Blickpunkt

Hier das Archiv unserer Print-Ausgaben des Magazins "Blickpunkt Müngersdorf"

Unsere Publikationen

Wege zu Geschichte und Kultur unseres Stadtteils

Wir stellen Ihnen 74 ausgewählte Stationen vor und führen Sie auf drei Wegen durch Müngersdorf.

Opfer des National-sozialismus in Köln-Müngersdorf

Betroffene und Zeitzeugen kommen zu Wort.